文:中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司黄军、潘武兵、唐晓亮、张建安、宋亚星、余洪、裴飞、何文杰、张永发、李文俊、张世波、宋成猛、王垣钦、张露

摘要:一体化压铸技术在汽车行业内已经广泛应用,对传统汽车制造业进行了颠覆式改变。本文对现阶段压铸合金材料、压铸设备、模具设计、后处理、检测等关键因素进行概括与分析,并介绍了压铸过程中常见的缺陷、产生原因及规避措施。最后对一体化压铸技术进行展望。

关键词:一体化压铸;轻量化;新能源汽车

在“双碳”政策和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的驱使下,中国新能源汽车市场近年来取得了显著进展,销量持续创新高。新能源汽车的技术改革至关重要,与汽车动力装置和传动装置相比,汽车轻量化改革是减少能源消耗和排放的最有效措施之一。轻量化技术的实现通常从三个方面着手,选用轻量化材料、优化结构设计以及应用先进的制造工艺。2019年,特斯拉大型一体化压铸技术在Model Y上的应用替代了原本需要70多个零部件焊接而成的冲焊工艺,开创了整个行业从0到1的先河,为汽车制造提供了新方向。通过采用轻量化材料和一体化压铸工艺既能够保证产品性能和强度,又能显著提高生产效率并减少材料浪费。

1、一体压铸材料

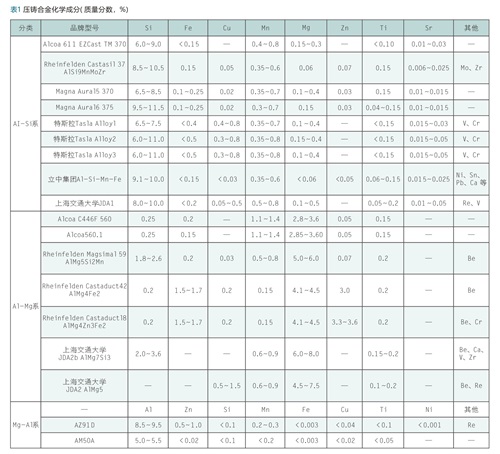

基于一体化压铸,汽车行业对车身结构件的性能要求越来越高。因此具有高强度和优良塑性的免热处理轻合金材料已成为研发的一大重点。这类材料的开发过程主要依赖于相图计算与高通量试验的优化,通过结合快速凝固特性,选择易于在基体中固溶的微合金元素,不断调整其组织结构,提升材料的整体性能。如表1所示,目前工业应用基础上研究最广泛的是Al-Si系、Al-Mg系铝合金和Mg-Al系镁合金。免热处理铝合金因其工艺成型步骤少、生产成本低、碳排放少,展现出显著的经济性和环保优势,在全球范围内引起了广泛关注。

1.1 免热处理铝合金

铸件合金特征很大程度上决定铸造工艺性,对于压铸铝合金主要考虑熔点、流动性、收缩性、抗热裂性等。熔点较低的合金不易吸气和氧化,且有利于延长压铸模使用寿命。流动性好的合金,易于充型,有利于压铸过程。收缩性能和抗热裂性能都可以获得较好的铸件性能和外观。目前对于免热处理铝合金的研究,美国铝业开发的C611合金拥有较低的Si含量,可以确保较高的伸长率(>12%);加拿大麦格纳公司开发的Aural5合金铸态下伸长率不低于11%,其具备良好的热稳定性。熊守美等以AlSi10MnMg合金为基础开发了THAS系列免热处理高强韧高真空压铸铝合金;上海交通大学也开发了JDA系列免热处理高强韧压铸铝合金,目前已经广泛应用于各大主机厂。

(1) Al-Si系免热处理铝合金

Si的加入可以提高流动性,缓解缩孔缺陷、减小热裂的倾向,并且对于抗拉强度有一定程度的提升。Al-Si合金体系中的二元共晶反应,依据Si元素的质量分数不同,可以将其分为三种类型:亚共晶Al-Si合金(Si含量为4%~9%)、共晶Al-Si合金(Si含量为10%~13%)和过共晶Al-Si合金(Si含量为14%~22%)。在此过程中,形成的共晶强化相赋予了合金更为优异的性能。然而,由于Al-Si合金中的共晶结构较为粗大,通常还需要添加Cu、Mg、Mn等元素,以进一步优化合金的综合性能。

(2) Al-Mg系免热处理铝合金

Mg元素的加入能够显著提升合金的流动性、切削性、粘型性、强度等综合性能,同时增强耐腐蚀性。作为主要合金元素,Mg的质量分数通常在2%~12%之间,合金的基体成分为α-Al。该类合金的优异耐腐蚀性能来源于其表面能够形成一层尖晶石膜,这层膜具有较强的抗腐蚀能力。理论上向铝合金中添加Mg时,Al-Mg合金晶界处会析出一定量的β-Al3Mg2相,并且在50~200℃的温度下会加剧此过程,增加合金的电化学腐蚀敏感性,产生敏化现象。事实上,在一体化压铸过程中通过免热处理工艺生产的合金晶粒较细,可以一定程度减弱敏化现象。

(3) 微量合金元素的影响

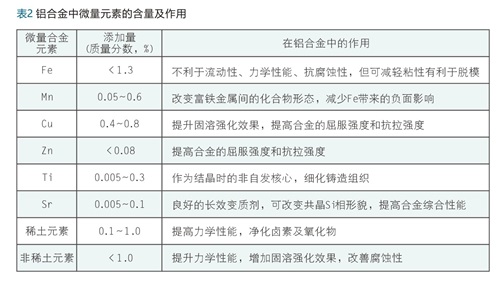

微合金化元素的添加引入的第二相,能够通过第二相强化显著改善合金的力学性能。如Fe、Mn、Sr、Ti、Cr、稀土元素等添加量通常小于1%,但是对其整体性能有显著影响。如表2所示为常用的微量合金元素在压铸铝合金中的添加量及作用效果。

1.2 镁合金

镁合金是汽车行业中高压压铸的常用结构金属之一,广泛应用以实现汽车轻量化的目标。镁合金的密度比铝合金低约33%,比钢低75%,其杨氏模量比聚合物复合材料高20倍。镁合金具有优异的流动性,对模具的亲和力较小,结合其低密度的优势,使得镁合金极其适合用高压压铸工艺。目前,镁合金已经应用于保时捷、福特、奔驰等主机厂作为汽车结构件材料。对于大型一体化压铸,国内由重庆大学牵头,已经成功完成一体压铸镁合金的零件试制,国外并未有相关研究的进展。

(1) MgAl系免热处理镁合金

在汽车行业中,用于高压压铸的传统镁合金主要基于Mg-Al系,并根据不同使用环境的需求进行调节。例如,经过改进的AZ91D合金适用于中等温度下需要高强度的场合;AM50A和AM60B则适用于对高延展性有要求的部位;而AE44则更适合在高温环境中使用。为了进一步提升这些镁合金的性能,常常加入锡(Sn)、锌(Zn)、铝(Al)及稀土元素等合金元素。

Sn对合金铸造性的影响主要取决于其添加量以及基础合金成分的差异。研究表明,当Sn含量超过0.3%时,可以显著改善Mg-Zn-Al和Mg-Al-Mn合金的铸造性能,并减少模具粘附现象。在AZ91D合金中加入最多0.5%的Sn能提高流动性,若超过0.5%,合金流动性会有所下降。Zn作为添加剂能够有效提升镁合金的伸长率。Mg-Al-Zn高压铸造合金长期以来一直是研究的重点,目前报道了一种新型的Mg-Al-Zn-Mn高压铸造合金体系,该体系具有更优越的强度,并可以通过调整铝和锌的含量来定制其力学性能。稀土元素作为镁合金的合金元素首次出现在二十世纪三十年代,像铽(Re)的加入可显著改善镁合金在较高温度下的性能。向Mg-Al合金中添加除了稀土元素外的其他元素,例如钙(Ca)元素也能有效提高其高温性能以及热物理性能,从而进一步扩展镁合金的应用范围。

(2) 其他镁合金

锌镁合金和稀土镁合金也是主流镁合金的种类。MRI240D/250D/260D合金系列的开发是高压铸造镁合金材料的最新进展。这些合金基于Mg-Zn-Zr-RE合金化体系展现出卓越的延展性、流动性和模具适应性。新型的Mg-RE-Al高压铸造合金适用于200~300℃的高温环境,含有约5%的稀土元素和约0.5%的铝,其中Mg-(La+Ce)是主要的合金基体成分。其他稀土元素如Nd和Gd则作为强化元素,可以进一步提升合金的高温性能。与传统的高温高压铸镁合金相比,这些新型合金在250℃的高温下展现出更优越的强度和延展性。

2、压铸设备和工艺

一体化压铸生产过程中通常以压铸岛的形式进行装备布局。压铸岛高度集成熔炼、压铸、喷涂、冷却、缺损检测、编码刻字、去枝、矫形等工序。周边设备的布置形式及数量取决于具体产品的工艺要求,生产过程中生产节拍与压铸机相匹配。压铸设备总体可以分为熔炼单元、压铸单元和后处理单元,熔炼单元由熔炼炉、定量炉等组成;压铸单元由压铸机、保温炉、真空机、模温机、点冷机等组成;后处理单元由折断机、切边机、矫形机、检测装置等组成。

2.1熔炼单元

熔炼过程主要是通过加热铝锭将其转化为流动的铝液,通常将铝液的温度控制在700~710℃之间。为了确保铝液的质量,通常在熔炼炉底部引入惰性气体(如氮气或氩气),并通过搅拌将其中的杂质带出。铝液进入定量炉后,在该炉中精确控制铝液的重量和温度。整个熔炼单元的目标是确保液态金属的质量和温度稳定,提供适宜的熔化金属进入压铸模具,保证铸件的高精度和高强度。

2.2 压铸单元

(1) 压铸机

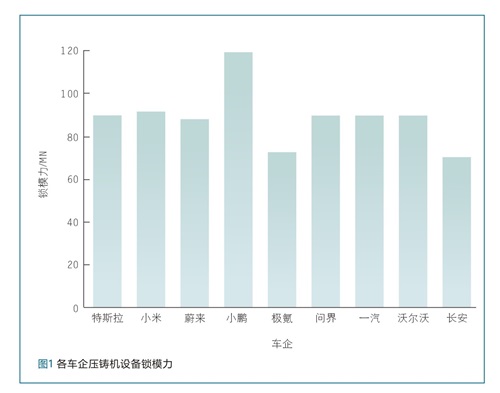

压铸机在压铸单元中起着至关重要的作用。目前一体化压铸一般采用冷式压铸机。一体化压铸零件尺寸大且结构复杂,为传统大尺寸压铸件的3倍以上,壁厚通常在3~5mm,最薄的部位可小于2.5mm。因此,对压铸机性能提出了严苛要求。在一体化压铸中压铸机需提供的锁模力在60MN以上,全球拥有超过60MN的大型压铸机制造能力的厂家主要有布勒、意德拉、意特、力劲、伊之密、海天等。其中国产压铸机(力劲、伊之密)、进口品牌(布勒、意德拉)的快速发展推动了国内外汽车一体化压铸技术的革新。针对不同的一体化压铸产品,各车企选用了不同吨位的压铸机,如图1所示。目前大型压铸机大多采用直压式锁模结构代替原本的三板铰链锁模架构。液压系统是大型压铸机的核心部件之一,高效、稳定、节能的液压系统能够提供足够的压力和流量,确保铝合金在充填和成形过程中能够获得均匀的流动和充填。

(2) 压铸工艺

整个压铸过程包括喷涂、合模、浇注、压射、保压、开模。大部分铸件表面问题都与脱模过程密切相关,因此,为了保证顺利脱模通常会在压铸前对模具进行脱模剂喷涂。喷涂时常用的脱模剂分为水性脱模剂和油性脱模剂,根据不同需求选择脱模剂。目前行业中大部分采用微喷涂或静电喷涂技术,使用脉冲喷涂工艺,配备仿形喷头和多喷涂装置,以实现精准喷涂。在压射过程中,使用高真空系统保证真空度在5kPa以内,减少型腔内气体和空气的掺杂,降低金属液中的涡流和气孔缺陷,保证合金的稳定状态,改善铸件的应力分布和力学性能。在压铸前通过保温炉保持熔融金属的温度,确保其在适合的温度范围内进行压铸。随后熔融金属在高压作用下通过特定的流道快速注入模具的浇口,金属液沿着设计好的流道迅速填充整个型腔,直至完全充满并开始在型腔内结晶凝固。此过程需要合适的注射速度和压力以确保金属液能够均匀且快速地填充型腔,减少气泡和氧化夹杂物的产生。在铸件凝固过程中模具温度也是关键,通过模温机和点冷机控制模具在适宜的工作温度范围内,确保铸件从远离浇口的部位向浇口方向凝固。整个压铸过程通过高压和高速的配合,确保铸件的高精度、复杂形状和良好的力学性能。

2.3 后处理单元

后处理系统的折断机、切边机、矫形机和检测装置,是用于去除多余部分、修整铸件形状并确保产品符合质量标准的。首先通过折枝机,使铸件上的浇注冒口等多余部分断裂并分离,简化后续处理工序。切边机是专门用于精确修剪铸件边缘和细节部分的设备,确保铸件符合设计的轮廓和尺寸要求。随后通过矫形使铸件恢复至理想的几何形状,确保最终成品的尺寸精度和形状符合规格。检测过程通常包括视觉检测表面缺陷、蓝光检测尺寸大小、X光检测内部缺陷等,以此确保产品符合设计标准和功能需求。

3、压铸模具

一体化压铸模具由定模和动模两部分组成,其基本结构包括成型零件、浇注系统、溢流口、排气系统以及模架。由于一体化压铸产品的尺寸较大且形状复杂,在设计压铸模具时,需要综合考虑多个因素,如模具材料的选择、压铸件的结构设计、模温控制和真空控制等。

3.1 模具材料

压铸模具通常处于极为苛刻的工作环境中,需承受高速、高压的铝液反复冲刷和撞击。这些条件容易导致模具发生热疲劳开裂、冲蚀和龟裂等失效现象,尤其是在铝合金压铸模具中十分常见。为了确保模具的使用寿命和长期稳定运行,所选用的压铸模具钢材料必须具备多项关键性能,包括低热膨胀系数、高热稳定性、优良的高温强度、淬透性、耐液态金属冲蚀性、良好的耐疲劳性和耐磨性等。常用的模具钢材料包括4Cr5MoSiV1(H13钢)、3CrW8V、4Cr5Mo2MnVSi(Y10)、3Cr3Mo3W2V(HM1)等。其中合金元素起着重要的作用,例如,添加铬(Cr)和锰(Mn)能够提高模具钢材料的淬透性和耐磨性;钒(V)元素作为强碳化物形成元素,可进一步细化晶粒,提高整体性能;钼(Mo)元素则有助于细化钢的晶粒,增强其强度和耐高温性能;而钨(W)元素的加入则显著提升了钢的耐磨性和强度。这些元素的合理配比和作用可以提升模具的综合性能,以满足工业应用。

3.2 模温控制

在一体化压铸生产中,由于温度场变化复杂,模温控制成为关键。靠近浇口区域的模温过高,容易导致缩孔、缩松、拉伤和粘模等缺陷,因此需要通过布置冷却管道来降温;而远端区域的模温相对较低,容易产生冷隔、流痕和浇不足等问题,需要布置加热管道以提高温度。为了有效控制模具的热平衡,设计合理的模温控制系统尤为重要。目前,一体化压铸模具的模温控制方案主要包括压铸模温控制岛、异性水路红外成像技术以及模内传感器等技术手段。

3.3 真空控制

在真空控制方面,一体化压铸过程中由于压射速度较高,充型和凝固过程中容易将大量气体卷入型腔,从而影响最终产品的质量。因此,必须确保一体化压铸型腔的真空度保持在5kPa以下。此外,考虑到一体化压铸产品通常具有较大的投影面积和较薄的壁厚,需要配备多油缸驱动的液压真空阀以实现快速有效控制。若模具中液压真空阀的关闭响应时间较长或关闭不及时,可能导致液压真空阀进料,引发模具故障,影响生产节拍。

3.4 模流分析

通过模流软件导入产品模型并输入充填、凝固等工艺参数,可以模拟不同工艺条件下的充型与凝固过程。这种模拟方法能够预测可能出现的缺陷以及微观组织的变化。借助模拟仿真技术,在铸造过程的关键阶段,可以优化工艺参数,减少试错环节。

4、失效分析

4.1 冷隔

这种缺陷的特点是铸件表面呈现不规则的形态,例如起皱或冷层。其常见原因是在填充过程中,两股金属液体以较低温度和速度相遇。当两股金属液汇聚时,如果气体被卷入其中,将增加此类缺陷发生的可能性。缺陷也可能出现在充型的末端,这种情况通常被称为浇不足,如图2(a)所示。此类缺陷有不同的名称,如冷隔、冷填充、冷缝或熔接痕等,尽管外观可能有所不同,但它们的根本原因通常相似。

(1) 冷隔的产生原因

冷隔现象的产生可能与多个因素相关,例如金属液或模具表面温度过低、压射曲线的第一阶段或第二阶段速度过慢、速度切换位置滞后、缺乏清洁措施、浇口设计不当导致金属液流动不均匀,以及金属液流动前沿处卷入气体等。

(2) 冷隔规避措施

在熔炼过程中,需严格按照工艺要求操作,避免金属氧化,提升出炉温度以增强流动性。流道系统设计应合理,增大内浇道断面积、增加数量或调整浇注位置,确保薄壁区域顺利充型。造型操作应细心,确保卡子紧固、分型面涂泥压实,防止跑火。浇注时应避免断流,并通过提高型砂透气性和设置出气冒口确保气体顺畅排出。在模具设计阶段,可以通过模流软件对充型过程进行可视化分析,研究金属液的温度和速度分布。如果金属液的临界温度低于合金的液相线温度,固相会在金属液中析出,从而增加液体的粘度。即使在相对较高的温度下,如果金属液流动前沿的速度较低或充型末端气压过高,也会出现类似冷隔缺陷的情况。

4.2 缩孔

缩孔和缩松缺陷是由于金属在凝固过程中收缩,导致液态金属供应不足所引起的,如图2(b)所示。此类缺陷通常具有不规则的形状,主要出现在铸件的型腔拐角、过热区或厚壁铸件的中心部位等。如果缩孔较小,且仅分布在铸件的厚壁内部,则通常不会对铸件质量产生严重影响。若缩孔较大或多个缩孔相连成片,则可能严重影响铸件的整体质量,尤其是在对气密性要求较高的铸件中,这种缺陷尤为关键。

(1) 缩孔的产生原因

缩孔缺陷的产生主要是热节区域的缺陷导致的,与多种因素相关,包括几何体中存在的热孤立区域(热节补缩不足)、浇口凝固过早、铸件缺乏有效的补缩路径、铸造压力过低(尤其是在第三阶段)、模具温度过高导致热节处冷却不良或缺乏冷却、浇注温度过高、料柄厚度过小、温度控制不当或模具喷涂不充分等。

(2) 缩孔的规避措施

在金属液充型过程中,若能够有效抑制材料的氧化倾向,就能显著减少氧化夹杂物的产生,从而有效预防后续缩松缺陷的形成。因此,采用真空压铸工艺有助于减少缩孔现象的发生。采用特制的分流锥,可以在金属液流入型腔之前有效地收集并阻挡预结晶组织,进而避免在后续凝固过程中产生孔洞和缩松等缺陷。当模具温度达到理想状态时,铸件与铸型之间会形成较为高效的热传导,从而促使铸件内部组织凝固及金属液体的补缩过程达到最佳状态,这对减少缩松缺陷的形成具有积极作用。因此,通过使用模温机并根据实际铸造工艺节拍调整,调整模具温度保持在合适的范围内,可以显著减少内部缩松现象的发生。

此外,速度、时间、温度、压力、涂料、模具设计及铸件结构等多方面因素需要协调配合,才能有效防止缩孔的形成。通过模流软件分析液相分数和温度分布,可以得出凝固路径和热节孤立的时间,从而设计合理的补缩路径,优化模具结构,以有效避免缩孔现象的发生。缩松缺陷的另一个主要原因是异质成分与周围组织的热收缩性不同所引起的收缩孔洞,主要是指与基体组织之间的差异。

4.3 粘模

粘模缺陷是指铸造合金与模具在相互作用过程中所产生的缺陷,如图2(c)所示。当铸造合金与模具钢接触时,金属间相的形成使得合金附着在模具表面,进而成为模具钢表面的一部分,这种现象称为粘模缺陷。尤其当钢模具的温度较高时,这种粘附作用会更加显著,导致铝合金在金属间相上形成附着。

(1) 粘模产生的原因

在型腔设计中,深咬边和细长销的脱模角度较小是常见的问题。同时,模具表面抛光不充分、脱模润滑剂效果不佳、合金中铁含量较低、金属液流速过高以及去除了天然氧化铁层等因素,都会导致粘膜的形成。此外,模具局部过热或冷却效果不佳也可能是造成粘模问题的原因。

(2) 粘模的规避措施

保证模具上有合适的压铸脱模剂喷涂量。据压铸机吨位、压铸模温、压铸件大小、厚薄,以及对于积碳、清洗涂装、脱模在模具上选择合适的压铸脱模剂喷涂量保持合适的铝液模具温度高和合适的冷却系统。在设计阶段,利用模流软件可以模拟凝固过程中模具温度的分布,从而识别高温区域和冷却不均的局部区域,针对这些问题采取相应措施,有助于有效避免粘膜的产生。

4.4 变形

压铸件产生弯曲、扭曲、平面差时的缺陷称为变形,如图2(d)所示。

(1) 变形产生的原因

铸件变形的原因涉及多个方面,包括材料、工艺和设计等因素。如果压铸件与模具的热膨胀系数不匹配,冷却过程中可能会导致不同程度的收缩,从而引发变形。材料的流动性较差时,在注射过程中容易出现局部过度或不足的挤压现象,进而影响形状的稳定性。注射速度过快或温度过高/过低也会干扰材料的溢出和凝固,导致成型不稳定。在设计阶段,若结构的公差过大、收缩率计算不准确或工序能力不当,也会增加铸件变形的风险。事实上在制造过程中大型铸件难以严格保持所需公差。在冷却和淬火阶段,由于整个铸件中具有不同的壁厚,每个铸件在模具内的冷却方式都不同。这会导致难以精确模拟和预测。这一特性难以使得铸件尺寸在所需公差范围内,需要工艺人员探索有关铸件的所有信息以了解其偏差规律。

(2) 变形的规避措施

使用免热处理材料减少淬火阶段导致的形变;通过优化产品结构设计确保壁厚均匀,避免过大的壁厚差异,减少收缩不均匀导致的变形;改进内浇道,确保金属液流动顺畅,同时优化排气条件,避免气体积聚导致的变形。控制注射速度、温度、压射比压等工艺参数,以确保金属液的均匀填充和减少残余应力。通过CAE仿真分析,优化铸件的结构设计,减少变形的风险。通常也会使用带有自动矫形功能的矫形模对铸件进行矫正。

5、结束语

一体化压铸技术作为一种新型的先进制造工艺,在汽车行业得到了广泛关注。在特斯拉Mod-elY以后,沃尔沃随即布局希望其白车身原件可以使用于多种车型,追随这一趋势的著名汽车公司包括梅赛德斯-奔驰、大众、丰田、通用汽车、现代汽车以及国内电动汽车初创公司蔚来汽车和小鹏汽车、传统车企如吉利、长安、东风汽车等。通过集成设计实现了零部件的结构一体化、功能集成和高效生产,推动了轻量化、高强度及高精度零部件的制造发展。但尽管一体化压铸技术取得了显著进展,但在实际应用中仍面临一些挑战。主要问题包括压铸过程中铸件的缺陷控制、合金材料的性能提升,以及生产过程中模具寿命的延长等。一体化压铸技术对设备和工艺的要求较高,对生产线的自动化、信息化程度提出了更高的要求。但随着材料科技、智能制造技术的进步,一体化压铸技术的应用前景仍然广阔,未来将在更多高端制造领域发挥重要作用。

17.5万

17.5万

17.61万

17.61万

7519

7519

1.43万

1.43万

8098

8098

7642

7642

1.15万

1.15万

1.15万

1.15万

1.07万

1.07万

1.38万

1.38万

1.12万

1.12万

8106

8106

1.06万

1.06万

1.2万

1.2万

2990

2990

9798

9798

7869

7869

7858

7858

3550

3550

2781

2781